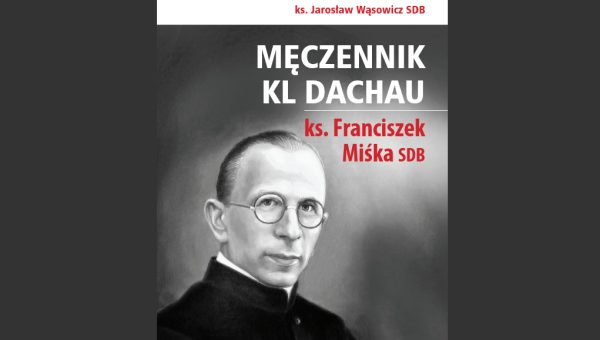

Foto: polnisches Buch über P. Franciszek Miśka, Quelle

Der Dachaumärtyrer P. Franciszek Miśka, Salesianerpater aus Polen, wird am 06.06.2026 in Krakau seliggesprochen werden, zusammen mit 8 weiteren polnischen Salesianern, die im KZ Auschwitz starben. Dadurch wird sich die Zahl der seligen Märtyrer von Dachau auf 63 erhöhen

Miśka Franciszek SDB (1898-1942)

Kurzbiografie:

Franciszek Miśka wurde 1898 in Swierczyniec (Oberschlesien) geboren. Nach dem Theologiestudium und Priesterweihe 927 in Turin kehrte er nach Polen zurück.1941 zwangen die deutschen Besatzungsbehörden ihn, Amtsbrüder im deutschen Gefängnis für Priester in Ląd zu betreuen. Nach brutaler Folter wurde Franciszek Miśka am 30. Oktober 1941 nach Dachau verschleppt. Dort war er Zwangsarbeiter und unmenschlichen Lebensbedingungen ausgesetzt. Er starb am 30. Mai 1942, in der Krankenstation, Revier, des Konzentrationslagers Dachau.

Biografie:

Franciszek Miśka wurde am 5. Dezember 1898 im oberschlesischen Tannendorf bei Pless, Oberschlesien, (heute Świerczyniec bei Pszczyna) als fünftes Kind von Jan Miśka und seiner Ehefrau Zofia, geb. Pilorz, geboren. Im Alter von drei Tagen empfing er die Taufe in der Kirche St. Bartholomäus in Berun (Bieruń Stary). Sein Vater ernährte die elfköpfige Familie mit der Arbeit auf einem 15 Hektar großen Bauernhof. Polen existierte damals als Staat nicht, weil es seit 1795 unter Russland, Preußen und Österreich aufgeteilt war. Die Familie pflegte trotzdem die polnische Tradition, indem sie polnische Bücher und Zeitschriften verteilte, polnische Lieder sang und einen Verein für eine öffentliche Leihbibliothek mit polnischen Büchern leitete.

Nach dem Abschluss des Salesianer Gymnasiums in Auschwitz trat Franciszek in das Noviziat in Pleszew ein und legte am 24. Juli 1917 seine Gelübde ab. Er studierte Philosophie in Krakau und absolvierte anschließend ein pädagogisches Praktikum in Einrichtungen in Oświęcim und Przemyśl. Für sein Theologiestudium wurde er nach Turin geschickt, wo er am 10. Juli 1927 auch die Priesterweihe empfing.

Er kehrte anschließend nach Polen zurück arbeitete zunächst in Przemyśl als Schulberater und Religionslehrer in einem Kinderheim der Salesianer und kam nach einem Jahr an das ordenseigene Pflegeheim St. Joseph in dieser Stadt. Die nächste Station seines Ordensdienstes war Wilna, wo er als Katechet an einer Salesianer-Handwerksschule tätig war. 1931 wurde Pater Miśka die Leitung der Salesianer-Einrichtung in Jaciążek bei Maków Mazowiecki übertragen, deren Direktor er fünf Jahre lang blieb. 1936 übernahm er die Stelle des Oberen des kleinen Seminars seines Ordens in Ląd an der Wartą und wurde dort gleichzeitig Pfarrer der Pfarrei der Heiligen Maria und des Heiligen Nikolaus. Er leistete den Kranken und Bedürftigen materielle Hilfe und organisierte ein Oratorium für Kinder, kümmerte sich um das historische Kloster und die Zisterzienserkirche, die in der Pfarrei standen. Er engagierte sich auch im Leben der örtlichen Kirche auch durch seinen pastoralen Dienst in den anderen Pfarreien des Dekanats.

Nach dem deutschen Überfall auf Polen am 1. September 1939 war Franciszek Miśka einige Wochen lang als Militärkaplan für die in der Umgebung von Ląd stationierten Truppen tätig, kehrte nach der Kapitulation des Regiments aber bald in die Stadt zurück, um dort weiterhin als Pfarrer zu arbeiten. Am 6. Januar 1940 verwandelten die deutschen Behörden die salesianische Anstalt in Ląd in ein Gefängnis für Priester aus mehreren polnischen Diözesen, darunter Włocławek, Gniezno und Poznań. Auch eine Gruppe von Salesianern aus der Stadt selbst wurde dort inhaftiert. Unter den Häftlingen waren auch der selige Bischof Michał Kozal und eine Gruppe von Klerikern aus seiner Diözese Włocławek, die später alle nach und nach in das Konzentrationslager Dachau deportiert wurden. Die Gestapo setzte Pater Franciszek Miśka zum Oberhaupt aller Internierten ein und machte ihn für die Disziplin und das Verhalten der Häftlinge verantwortlich. Trotz aller Schikanen kümmerte er sich um die Grundbedürfnisse der inhaftierten Priester und der lokalen Bevölkerung. In dieser Zeit wurde er zweimal nach Inowrocław gebracht und dort brutal gefoltert. Am 6. Oktober 1941 kam Franciszek Miśka in das Durchgangslager in Konstantynów bei Łódź und wurde am 30. Oktober 1941 weiter ins KZ Dachau gebracht.

Er erhielt die Häftlingsnummer 28037. Wie auch an anderen Orten seiner bisherigen Haft, stärkte er während seines Aufenthalts im Lager seine Mitgefangenen mit seinem Optimismus und seiner Geduld im Ertragen der Leiden. Jahre später schrieb der Mitgefangene Rektor Dr. Franciszek Korszyński aus der Diözese Wloclawek, der dort 1946 Weihbischof wurde, in seinem Buch „Jasne promienie z Dachau” (Helle Strahlen aus Dachau), dass Franciszek Miśka mit seiner Haltung die Herzen aller gewann. Das Lagerleben zehrte dennoch Tag für Tag an der Gesundheit von Pater Franciszek. Er selbst ahnte innerlich, dass seine irdische Pilgerreise bald zu Ende sein würde. Am Pfingstsonntag, dem 24. Mai 1942, erklärte er während eines Gesprächs mit seinen im Lager inhaftierten Salesianerbrüdern, dass er nicht mehr lange auf Erden bleiben werde. Besonders die Stuben- und der Blockälteste im Priesterblock quälten ihn. Tatsächlich starb er wenige Tage später, am 30. Mai 1942. Sein Leiden im Konzentrationslager Dachau dauerte nur sieben Monate. Franciszek Miśka wurde eines der vielen Opfer der sogenannten Zeit der „Privilegien”, in der die in Dachau gefangenen Geistlichen angeblich besser behandelt worden sein sollen, nach Aussage der Lagerleitung und einiger Historiker unserer Tage. Auch in dieser Zeit wurden sie aber im KZ Dachau besonders drangsaliert. Aufgrund der Intervention von Kardinal Adolf Bertram, dem Vorsitzenden der Deutschen Fuldaer Bischofskonferenz, der wegen der schlechten Behandlung von Geistlichen durch die nationalsozialistischen Peiniger protestiert hatte und durch Verhandlungen mit dem Heiligen Stuhl aus dem gleichen Grunde, führten die Nationalsozialisten diese angeblichen „Privilegien“ ein, um den kirchlichen Behörden fälschlich mitteilen zu können, dass die Priester im Lager nicht arbeiteten, sondern nur die Essen verteilen mussten. Zusätzlich wurden die gefangenen Geistlichen zu schwerer Arbeit wie Schneeräumen und Tragen verschiedener Lasten eingesetzt und mussten Strafexerzieren. Ab September 1941 waren die polnischen Geistlichen, die Deutschen Geistlichen ab Frühling 1942, auf der Plantage zu schwerer körperlicher Arbeit eingesetzt, ohne die sonst üblichen Zulagen an Nahrung, Brotzeit genannt.

Das bestand aus dem dreimal täglichen Tragen von sehr schweren großen Kesseln aus Metall von der Lagerküche zu den einzelnen Blocks, ein weiter Weg. Morgens enthielten die Häftlinge sogenannten „Kaffee“, mittags Suppe und abends das Abendessen. Ein Priesterhäftling, der Dachau überlebte, schilderte das später so: „Auf ein Pfeifsignal hin mussten wir uns so schnell wie möglich zu zweit in einer Reihe aufstellen. Dann marschierte diese lange Reihe in Zweiergruppen zur Küche, um die Kessel mit Suppe und Kartoffeln zu holen. Es war nicht leicht, in unseren Holzschlappen über den rutschigen Boden dieser Küche zu gehen.

Außerdem war es sehr gefährlich, da man zwischen Reihen von mit Stöcken bewaffneten SS-Männern hindurchgehen musste. Wenn einer von uns ausrutschte und hinfiel, löste er eine Lachsalve der unmenschlichen SS-Männer aus und wurde geschlagen. Der Weg durch die Küche war schwierig. Der Kessel mit der Suppe war so schwer, dass nicht jedes Paar von Geistlichen Häftlingen ihn tragen konnte. Der Kessel mit den Kartoffeln war zwar leichter, aber auch er bereitete den geschwächten und ausgemergelten Häftlingen große Schwierigkeiten. Mit aller Kraft und klopfendem Herzen verließ man die Küche, aber bis zum zugewiesenen Block war es noch weit. Wenn man die Zahl 30 auf den Kessel geschrieben sah, sank einem das Herz vor Schreck bei dem Gedanken, dass die Kräfte nicht bis zu diesem am weitesten entfernten Block reichen könnten.

Das Tragen der Kessel war für ältere, kranke und körperlich schwache Priester eine große Qual. Der letzte Block 30 war etwa 400 Meter von der Küche entfernt. Auf dem steinigen Weg stürzten die Priester mit den schweren Kesseln oft, besonders bei Glatteis und verbrannten sich dabei an dem heißen Essen. Dann wurden sie von den Blockaufsehern zusätzlich geschlagen und misshandelt. Einer derjenigen, für die dieses „Privileg“ das Tragen von Essenskesseln zur Todesursache wurde, war Pater Franciszek Miśka. Auf diesem Weg stürzte er so unglücklich, dass er sich die Hand unter dem Kessel quetschte. Im Lagerkrankenhaus wurde er nur provisorisch versorgt. Nach drei Tagen wurde er wieder zur Arbeit geschickt, die ihn seine letzten Kräfte raubte. Trotz seiner großen Erschöpfung erfüllte er den Befehl seiner Peiniger, er sah darin wie Gottes Willen.

In den letzten Tagen seines Lebens konnte P. Miśka keine Lagerkost mehr zu sich nehmen. Bei vollem Bewusstsein gab er betend und bis zuletzt andere tröstend, seine Seele dem Schöpfer zurück. Er starb am 30. Mai 1942, dem Dreifaltigkeitssonntag im KZ Dachau, an Hunger und Erschöpfung. Sein Leichnam wurde im Krematorium des Konzentrationslagers verbrannt.

Nicht nur Pater Franciszek Miśka war während des Zweiten Weltkriegs ein Vorbild polnischen Widerstands gegen die Nationalsozialisten. Seine Familienangehörigen versteckten auf ihrem Bauernhof Menschen, die von der Gestapo verfolgt wurden und aus dem Vernichtungslager Auschwitz geflohene Häftlinge

Am 17.09.2003 wurde in Polen ein Seligsprechungsverfahren für 122 polnische Märtyrer eröffnet, die Opfer der Deutschen Gewalt zwischen 1939 und 1945 wurden. Miska ist einer dieser Männer.

Das Verfahren von 9 polnischen Salesianern wurde aus der Gruppe der 122 ausgegliedert und einzeln weitergeführt.

Papst Leo XIV. unterschrieb am 24. Oktober 2025 die Erlaubnis zur Verkündung der Dekrete des Martyriums der neun polnischen Salesianern. Die Seligsprechung wird am 06.06.2026 in Krakau stattfinden.

Quellen:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Mi%C5%9Bka

https://silesia.edu.pl/index.php/Mi%C5%9Bka_Franciszek

https://archive.is/20130504020753/http://www.meczennicy.pelplin.pl/?a=6&id=25

Fotos: Camille Ernst bei der Baumpflanzung im „Garten der Gerechten“ in Jerusalem. Foto: https://www.yadvashem.org

und: Grafik mit Aufteilung Frankreichs durch die deutsche Besatzungsmacht in den Jahren 1940 bis 1942. Originalfoto: Sting – fr.Sting Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International Licence

Camille Ernst -Gerechte unter den Völkern aus dem KZ Dachau

Von Klemens Hogen-Ostlender

Der Staat Israel schuf 1953 den Ehrentitel „Gerechter unter den Völkern“ für Menschen, die unter Einsatz ihres Lebens Juden vor der Verfolgung durch Nationalsozialisten gerettet haben. Die Jerusalemer Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem zeichnete auch ehemalige Häftlinge aus dem Konzentrationslager Dachau auf diese Weise aus – nicht nur Männer aus dem Priesterblock, sondern auch Gefangene beiderlei Geschlechts aus der großen Zahl der Laien, die im KZ eingekerkert waren. Geehrte bekommen eine Plakette mit einem hebräischen Zitat. Es lautet in der Übersetzung „Wer immer ein Menschenleben rettet, hat damit gleichsam eine ganze Welt gerettet.“ Gerechte unter den Völkern erhalten in Anerkennung für ihre Taten außerdem die israelische Ehrenbürgerschaft und wenn sie verstorben sind, auch die Staatsangehörigkeit im Gedenken. Bis zum Jahr 2025 haben 28.486 Menschen aus 51 Ländern diese Ehrung erhalten, darunter 4.206 Franzosen. Einer von ihnen ist Camille Charles Félix Marie Ernst.

Ein französischer Patriot aus Schlettstadt

Camille Ernst wird am 29. September 1900 in Sélestat als Sohn einer alteingesessenen Elsässer Familie geboren. Für den Kaiser in Berlin, dem die Reichslande Elsaß-Lothringen seit der Annexion durch Deutschland 1871 direkt unterstellt sind, heißt der Ort allerdings Schlettstadt und liegt im Bezirk Unterelsaß. Als Camille drei Jahre alt ist, zieht die Familie nach Hagenau/ Haguenau. Ernst besucht nach der Volksschule dort und in Straßburg das Gymnasium. Er wird Lehrer und 1924 Professor für Literatur und moderne Sprachen an der Elsässischen Schule in Paris. Sie war für die Kinder der in die französische Hauptstadt ausgewanderten Menschen gegründet worden, die nicht unter deutscher Herrschaft leben wollten. 1928 wechselt Camille Ernst in die Verwaltung und wird Unterpräfekt, oberster Beamter, eines Teils des Départements Bas Rhin. In gleicher Funktion diente er dann erst in der Normandie und danach in Bar-le-Duc unweit der Grenze zu Luxemburg.

Flagge auf Halbmast

Dort erlebt er die schmähliche Niederlage Frankreichs gegen Deutschland binnen weniger Wochen im Mai und Juni 1940. Er lernt das Leben unter Besatzung kennen, sabotiert die Maßnahmen der siegreichen Feinde, wo er kann, streut Sand in ihr Getriebe, indem er Requirierungen von Lebensmitteln für den Transport nach Deutschland erschwert und die Beschlagnahme von Fabriken verhindert. Am 14. Juli, dem französischen Nationalfeiertag, drückt sich sein Patriotismus so aus: Camille Ernst hisst vor der Präfektur die Trikolore auf halbmast. Er weigert sich trotz energischer deutscher Anordnungen, sie wieder einzuholen, und fordert die Bevölkerung auf, sich vor dem Kriegerdenkmal zu versammeln, das an den Sieg über Deutschland von 1918 erinnert. Der Feldkommandant lässt ihn verhaften und von einem Kriegsgericht wegen einer antideutschen Demonstration zu sechs Tagen Gefängnis sowie einer Geldstrafe von 10.000 Francs verurteilen. Ernsts gesamtes Eigentum wird einschließlich seines Privatwagens und der Einrichtung seines Hauses konfisziert.

Abgeschoben zum Vichy-Regime

Man fährt ihn bis zur Demarkationslinie des unbesetzten Teiles Frankreich. Die Militärbehörden haben die Verwaltung des gesamten Südostens des Landes den Kollaborateuren des Vichy-Regimes überlassen. Die besten landwirtschaftlichen Gebiete und den Großteil der Industrieanlage sowie die gesamte Küstenlinie haben sie sich selbst gesichert. Die Vichy-Regierung ernennt Ernst im September 1940 zum Generalsekretär der Verwaltung (und damit auch Chef der Gendarmerie des Départements mit der Hauptstadt Hérault in Montpellier an der Mittelmeerküste. Als überzeugter Katholik kann Camille Ernst das furchtbare Schicksal, das die Nationalsozialisten den Juden zugedacht haben, genauso wenig mit seinem christlichen Glauben vereinbaren wie die Bereitschaft ihrer willfährigen französischen Helfer, zu Komplizen dieser Verbrechen zu werden. Ernst hilft zahllosen Juden, den Krieg zu überleben. Rabbi Henri Schilli, der Glaubensgenossen in den Internierungslagern betreut hat, sagte nach dem Krieg, dass Ernst sie immer wieder über drohende Verhaftungen informierte und es mit Sonderbefehlen erreichte, dass sie in seinem Département bleiben konnten, auch wenn sie nicht eingebürgert waren.

Hilfe für verfolgte Juden

Er rettet beispielsweise einem deutschen Juden, der im Untersuchungsgefängnis von Montpellier sitzt, das Leben. Ehe die deutschfreundliche Justiz ihn verhaften kann, verschafft er dem Mann eine Unterkunft in einer nahegelegenen Stadt. Er hilft auch der verzweifelten Malka Shapira, deren Verlobter von Gendarmen verhaftet worden war und befiehlt seinen Untergebenen, den Mann wieder freizulassen. Als die ersten Juden, die sich in der Obhut seiner Abteilung der Präfektur befinden, in Internierungslager verschleppt werden, ist klar, was folgen soll: Abtransport in ein KZ. Ernst warnt die Führung der jüdischen Gemeinde, als Verhaftungen und Razzien bevorstehen. Im November 1942 befiehlt er, im benachbarten Département Aveyron, in das er Kontakte hat, ein Aufnahmezentrum für ausländische Juden zu eröffnen, die das Département Hérault verlassen mussten. Zahlreiche Frauen, Männer und Kinder sind dort für einige Monate einer möglichen Verfolgung weniger ausgesetzt. Mehrere hundert weitere jüdische Kinder rettet er, indem er ihre Übersiedlung aus Internierungslagern in anderen Départements nach Hérault genehmigt. Nach ihrer Ankunft werden die Jungen und Mädchen auf verschiedene Einrichtungen verteilt, die von jüdischen Rettungsorganisationen getragen werden.

Mitarbeit im Widerstand

1942 beginnt Camille Ernst, Kontakte zu lokalen Widerstandsorganisationen zu knüpfen und schließt sich der „Famille Martin“ an, einer Résistance-Gruppe, die von elsässischen Flüchtlingen gegründet wurde. Im selben Monat wird Frankreich vollständig von den Deutschen besetzt. Camille Ernst organisiert die Tarnung illegaler Waffenlager und hilft vielen jungen Flüchtlingen bei der Durchreise nach Spanien, von wo aus sie Nordafrika erreichen können. Er stellte außerdem hunderte falsche Ausweise aus für Gefangene, geflohene Elsässer und Luxemburger, die aus der deutschen Armee desertiert sind, Ausländer, die in der Fremdenlegion gedient haben sowie für Juden, denen Verhaftung und Deportation drohen. Ernst warnte französische Bürgermeister außerdem vor Polizeieinsätzen in ihren Gemeinden, wenn er davon erfuhr. Er ermöglicht die Freilassung Hunderter jüdischer Kinder, die in Lagern interniert waren, stellt Aufenthaltsgenehmigungen für sie aus und sorgte für ihre Betreuung in verschiedenen Einrichtungen jüdischer Hilfseinrichtungen.

Verhaftung, Freilassung, neue Haft und KZ Dachau

Die Vichy-Behörden verhaften Camille Ernst 1943 auf Ersuchen des Chefs der Gestapo von Montpellier, der die Herstellung gefälschter Personalausweise aufgedeckt hat. Nach acht Tagen wird er allerdings wieder freigelassen, vom Vichy-Innenminister seines Amtes enthoben und als Präfekturberater nach Marseille versetzt. Dort schafft er es, bald Direktor der städtischen Verwaltungsdienste zu werden und kann so seine verborgene Arbeit im Dienst der Résistance fortsetzen. Die Gestapo bleibt ihm jedoch auf der Spur. Just als er das Marseiller Rathaus verlässt, verhaftet der Leiter der politischen Abteilung der Gestapo ihn persönlich. Über mehrere Gefängnisse kommt Ernst in das nordfranzösische Durchgangslager Compiegne, wird weiter nach Deutschland deportiert und nach dreitägiger Fahrt am 5. Juli ins Konzentrationslager Dachau eingeliefert. Bald wird er als Arbeitskraft im nur wenige Kilometer entfernten Außenlager Allach gebraucht. Dort muss er für BMW Flugzeugmotoren montieren, bis die US-Armee die Häftlinge am 8. Mail 1945 befreit.

Nachkriegskarriere

Seine Gesundheit ist durch die KZ-Haft ruiniert. Er vertraut Freunden an, er fühle sich wie aus der Hölle zurückgekehrt, aber mit der ihm eigenen Zähigkeit kämpft Camille Ernst sich wieder hoch. Noch im selben Jahr nimmt der engagierte Staatsdienst seine Karriere wieder auf. Zum ersten Mal wird er als Präfekt uneingeschränkter Chef eines Départements (Ardennen), an der Grenze zu Belgien. Hilfe für die noch an Kriegsfolgen leidenden Menschen, die Wiederorganisation einer verlässlichen Versorgung sowie die Festigung des republikanischen Systems nach dem Ende der Vichy-Kollaboration sind 1945/46 dort seine Hauptaufgaben. Für zwei weitere Jahre wird er Präfekt im benachbarten Département Aisne, dann von 1947 bis 1950 oberster Vertreter der französischen Zentralmacht im Département Algier. Algerien ist damals nicht etwa französische Kolonie, sondern integraler Bestandteil des Mutterlandes wie jeder andere Verwaltungsbezirk innerhalb des „Sechsecks“, wie man Festland-Frankreich auch nennt. Dem Innenministerium in Paris schickt Ernst aus Nordafrika detaillierte Berichte über algerische Unabhängigkeitstendenzen die schließlich zu einer massiven innenpolitischen Krise Frankreichs und 1962 zur Unabhängigkeit Algeriens führen werden. Drei weitere Départements leitet er dann noch – zwei der Nähe von Paris und die Alpes Maritimes, die Seealpen. Vor seinem Ruhestand bekleidet Ernst zuletzt eine leitende Position im Innenministerium. 1958 gehört er zum prominenten Kreis von Mitgliedern des Ordens der Befreiung und der Résistance, die General de Gaulles Kandidatur als Präsident der Republik entscheidend unterstützen.

Die Pflicht des Ungehorsams

Der polnisch-amerikanische Holocaust-Überlebende Samuel Pisar zählte Camille Ernst zu den „großen Beamten, die bewiesen haben, dass man ohne Kompromisse und ohne Schande dienen kann“ und fügte hinzu: „Es ist bemerkenswert, wie sehr die Pflicht des Menschen, die moralische Pflicht des Ungehorsams, in die Pflichten des Beamten eingedrungen ist. In Frankreich wird viel über die Bürgerpflicht gesprochen. Was für eine außergewöhnliche Lektion offenbaren uns die Taten dieser Gerechten!“ Dass Camille Ernst seinen Lebensweg ohne Kompromisse ging, hat ihm nach dem Sieg über den Nationalsozialismus zahlreiche Ehrungen gebracht. Sein Land gab ihm den Titel Ehrenpräfekt und nahm ihm in den Kreis der Ritter der Ehrenlegion sowie der Träger es Kriegsverdienstordens Croix de Guerre auf. Die Anerkennung als Gerechter unter den Völkern durch Yad Vashem als höchste Auszeichnung des Staates Israel für Nichtjuden wurde ihm am 30. November 1971 zuteil. Am 7. Mai 1972 pflanzte er selbst im Beisein seiner Ehefrau seinen Baum im „Garten der Gerechten“. Camille Ernst starb am 1. September 1983 in Paris.

Um finanzielle Unterstützung wird gebeten.

Spendenkonto

DE54 7005 1540 0280 8019 29

BYLADEM1DAH